Der auserlesene Weltbürger, der drahtige Männlichkeitskrieger, die Galionsfigur des gesunden Sexismus, autorisiert mit Doppelnulllizenz und Walther PPK: 007, jene Nummer, jagt Dr. No, und danach war kein einziger Bond-Film so ungeschliffen und so puristisch.

Die Ära Connery (1962-1967, 1971)

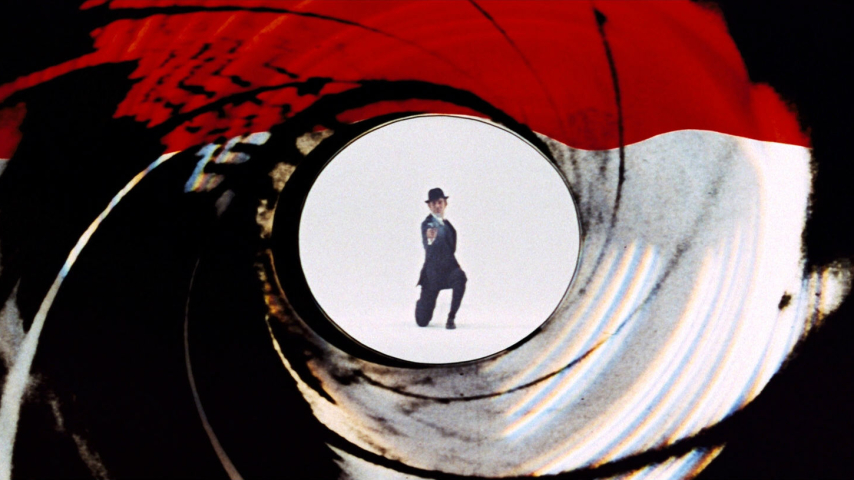

Sean Connery spielt Bond noch zwischen jähzorniger Bosheit und überheblicher Skurrilität. Trotzdem kristallisieren sich die Variablen der Bond-Formel heraus, während andere weggekürzt wurden: kein Song, aber ein elektroheißer Maurice-Binder-Vorspann; keine Spielzeuge, aber ein getarntes Bücherregal; kein Sex, aber ausschweifende Küsse und schokoladensüße Damen; kein zerstörungswütiger Showdown, aber eine als pompöses Gefängnis eingerichtete Ken-Adam-Operationszentrale, radioaktiv und bissig. In „Liebesgrüße aus Moskau“ stellt Connery dann genauso seine Brusthaare zur Schau, wie das zweite Abenteuer die markante Ikonografie füttert. Ohne geschüttelten Wodka-Martini wirft er sich in die Schlacht, und arbeitet sich wieder an der Hierarchie des „Phantoms“ ab, quer durch Venedig und Istanbul. Mancher Einfall trifft ins Schwarze – der Gangster flüchtet durch den Mund eines Frauenplakats, ein Schuh mit Giftmesser, eine Hitchcock-Referenz, ein minutiöser Szenenaufbau im Zug, der in einer Prügelei explodiert. Der Kalte Krieg erwärmt währenddessen, man möchte sagen, er war nie heißer, wenn sich die einleitenden Schriftzüge über die vollbusigen Körperteile schlängeln. Ein tanzender Bond, naturalistisch und urban, aber unverhohlen chauvinistisch. Da kriegt die Frau Bonds glatt eine gescheuert.

Regisseurwechsel, aus Terence Young mach Guy Hamilton. Die Modifizierung Bonds schlägt zwölf, er nimmt endlich seinen Aston Martin entgegen und ist bereit, mithilfe eines lockeren Spruchs dem Tod von der Schippe zu springen. Wo sich Bond im Vorgänger einer Frau gegenübersah, betritt er nun das Feld gegen zwei schillernde Fieslinge: einmal fettleibig (Gert Fröbe), einmal asiatisch (Harold Sakata). Inmitten des innbrünstigen Bassey-Songs und drehbaren Billardtischen besteht „Goldfinger“ mehr oder minder aus Attrappen und Täuschungen. Durfte man in „Dr. No“ erstmals in das Innere eines Atomreaktors blicken, reproduzierte Ken Adam für den dritten Teil Fort Knox; ein Traum aus Stahl, Beton und hypnotisierender Schwere. Nach den Explosionen auf den Rücken der Frauen aus „Goldfinger“ kontrastiert Maurice Binder einmal mehr die Ästhetik des weiblichen Körpers: Sie schwimmen grazil durchs Wasser, die femininen, formvollendeten Körper, und Binder unterlegt diese Bewegungen in abstrakte Farbflächen. Das Grundthema scheint schnell vorgegeben – Bond im Wasser, auf dem Wasser, unter Wasser. „Feuerball“, Connerys vierte Mission, führt ihn zugleich zur Nummer zwei des „Phantoms“. Obschon sich der Film einer ausgefeilten Choreografie bemächtigt, wirkt er nur manchmal so unbeschwert wie dessen Weltlichkeit. Ein nicht gänzlich unverletzbarer Bond, der – man staune! – angeschossen wird, bevor ihm seine Dame das Leben rettet.

Sean Connery klont danach „Feuerball“ und Lewis Gilbert klont Terence Young, indem einerseits das erfolgreiche Konzept von der Mentalität stärkerer Technikzuwendung begriffen wird und andererseits Connerys chronische Amtsmüdigkeit das Beweismittel beschert, dass in „Man lebt nur zweimal“ nicht mehr viel übrig geblieben ist von dem Gentleman zwischen Charmeur und Chauvinist. Der Film ist fernöstlich und exotisch, er ist linientreu und daher direkt im Ermitteln. Der Bond-Grammatik kommt es demnach entgegen, dass deren wichtigste Modifikationen aus Subjekt und Verb nicht zum ersten Mal über den Gesamttext hinweg zu kaschieren wissen, was sich darin spiegelt. Obwohl Connery sich später geirrt haben sollte, gab er mit „Diamantenfieber“ vier Jahre später die vorerst letzte Vorstellung als Schöpfung Ihrer Majestät. Unbeirrbar im Ulk angelangt, klammert der Film eine Prämisse, die auf eine darauffolgende Generation einer neuen Bond-Ära hindeutet: ein grotesker Spaß-Bond, trashig, unter der Gürtellinie, unvermindert komisch und unmittelbar an der Karikatur seiner selbst. Das ist unglaublich; noch unglaublicher aber ist das konfuse Handlungsstückwerk: ein Schmelztiegel an Zweierpaaren, Zweierbeziehungen und Zweieridentitäten überall auf der Welt, in Südafrika, Amsterdam, Las Vegas, egal ob hetero- oder homosexuell.

Die Ära Lazenby (1969)

Ein Nachtrag: Der sechste Bond, „Im Geheimdienst ihrer Majestät“, ist nicht annähernd die Projektionsfläche einer spektakulären zweiten Wirklichkeit, in der Frauen die Bettgesellschaft spielen und die triebgesteuerte Maschine einer Heldenfassade den Weltkrieg im Alleingang aufhält. Er ist eine fatalistische Reflexion über das abgekapselte Davor und das Danach, über Ruhe und Ruhelosigkeit. „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ nähert sich zwar den Bond-Allüren an, unterläuft sie aber lawinenfallartig, und verkörpert gleichermaßen ungestüme Hingabe wie ein Stück filmischen Wahnsinns. Dass der nonchalante George Lazenby gezwungene Zynismen produziert, stört nicht angesichts der individuellen Bandbreite getimter Breitbildkinetik: auf Skiern mit Bogner, im Autorennen mit ’ner Vollblutemanze, im Bob mit Blofeld! Und trotz dem Anderssein wird Bond beibehalten. Es ist diese fragile, diese trügerische Liebeslust, die statt dem Leben schlussendlich nur den Tod erkämpft.

Die Ära Moore (1973-1985)

Staffelübergabe an Roger Moore. In „Leben und sterben lassen“ bewegt er sich wie eine Schlange um seine Opfer, seine Gegner. Geschmeidig nähert er sich, und beißt blitzschnell von hinten zu. Sean Connery war der Brachiale, Roger Moore ist der Filigrane, der alberne Hedonist mit Zigarre. Noch besser: Roger Moore im Blaxploitation-Bond, der nach Paul McCartney swingt, wippt und schnippt. Das Leben und das Sterben findet in diesem Bond zu einer zusammengekleisterten Bildsprache und schält aus einer Beerdigung den Mystizismus eines vergangenen Jahrhunderts und den Sozialkolorit der Siebziger heraus. Während Moore dem Oberfiesling einen zu Tode bläst, lehrt sein Handlanger eines: lächeln, nur lächeln. Noch mal Gold, noch mal ein zu schlauer Waffennarr, noch mal eine getötete Schlafzimmerdame, noch mal ein kleinwüchsiger Adjutant: „Goldfinger“ und „Der Mann mit dem goldenen Colt“ sind sich um ihre Parallelen bewusst, und darüber hinaus surft Letzterer auf dem Zeitgeist des fernöstlichen Films. Dank dem erneuten Aufeinandertreffen des verknautschten wie zerknautschten Polizisten aus „Leben und sterben lassen“ ist es weniger schwungvolle Action, sondern der Pistolenschusshumor, der wortwörtlich zu verstehen ist: Der Lauf taugt als erotisches Phallussymbol. Ein glühender Titelsong von Lulu preist den Bauchnabel höchstselbst, der im Laufe der Zeit omnipräsent zu wackeln scheint.

Den zehnten Bond, „Der Spion, der mich liebte“, durchzucken stattdessen tollkühne Unwahrscheinlichkeiten und schrullige Übersteigerungen in Form der bis dato waghalsigsten Material- wie Technikdemonstration der Bond-Historie. Was Lewis Gilbert hier dirigiert, ist nicht viel mehr als „Man lebt nur zweimal“ um die eigene Achse gedreht. Barbara Bach als blasierte Agentin auf der anderen Nationenseite leitet die häppchenweise Gleichrangigkeit des Bond-Girls ein und vertieft das Verhältnis anglo-sowjetischer Kooperation, gegen Ende der Siebziger. Danach folgt „Moonraker“: eine Ode an den Schwachsinn, schwachsinniger als „Diamantenfieber“, aber schwachsinnig gut – mit einem bis zum letzten Drittel lahmarschigen Tempo, Michael Lonsdale als kläglichem Wicht und einer Sinnlosigkeit, die das Ertragbare überschreitet. Ursprünglich sollte „In tödlicher Mission“ der nächste Bond sein, aber für „Star Wars“ katapultierte sich das Franchise vom Wasser in den Weltraum. Wenn „Moonraker“ nicht verbissen dem Lewis-Gilbert-Remake-Konzept entspricht, vermengt er futuristischen Glanz und ein überbordendes Schmierentheater infantiler Zoten. Wenn Bond nicht damit beschäftigt ist, absurdeste Attentate, wahlweise im Schwerkraftsimulator, im Museum oder gegen eine Python, zu umschiffen, dann erteilt er haarsträubende Verbalseitenhiebe.

Mit „In tödlicher Mission“ empfahl sich John Glen in der Gestalt eines gleichermaßen veritablen Handwerkers wie abgeklärten Koordinators, der die Reihe in den kommenden fünf Runden begleiten sollte und sie in ein neues Jahrzehnt überführte. Runde eins, „In tödlicher Mission“, gönnt sich alle Freiheiten, die das hauptsächlich im rasanten Blofeld-Prolog und in den noch übermütigeren Schneeszenen zugrunde liegende Vorbild „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ ambitioniert nachbuchstabiert. Vielfältig ist sie geworden, die Dramatik, und Moore personifiziert einen weiterentwickelten, gereiften Bond, der sich teamfähig zeigt, der blutet und Beziehungen langsam angeht. Bond, der Cowboy, mutiert zum Kavalier der einsamen Herzen, die auf Rache sinnen. Wo „Diamantenfieber“ und „Moonraker“ einen Tornado an geistesgestörten Gags fabrizierten, ist Bond kurzerhand im Zirkus angelangt und komplettiert die Doof-Trilogie im Inferno anspruchsfeindlicher Stilblüten – „Octopussy“ spielt zu einigen Teilen im Zirkus, dessen Versatzstücke, nachgearbeitete Maskeraden und freche Pointen, sich der Film zunutze macht. Daraus entsteht Moores „Feuerball“, bis zum dreiteiligen, erzählerisch in der Luft klammernden Finale.

Feuer speit Roger Moores Alterswerk „Im Angesicht des Todes“, es bedeutet, dass er noch einmal alles geben will, bevor er sich auf dem Liegestuhl in der Karibik zur Ruhe legt. Rückblick: Wurden Connerys Augenbrauen buschiger und das Haar zunehmend weißer, wachsen Moore fortwährend tiefere Falten. Dazu stakst er durch eine Mordsgeschichte, deren Herausforderungen er sich aber nach wie vor wie ein Greis erwehren kann, auch wenn der Faustschlag inzwischen wehtut. Den Tenor des aufkeimenden Internetzeitalters per Mikrochip propagierend, gilt es, einen Psychopathen aufzuhalten, der seiner Vorliebe für Reitsport, improvisierte Problemlösung und übermütige Konkurrenzvernichtung nachgeht. Aufgrund reihenweise schwindelerregender Luftstunts ist das ein kleiner, wehmütiger, amerikanischer Lebewohl-Bond, dem es jedoch misslingt, die Hauptattraktion aufzuführen.

Die Ära Dalton (1987-1989)

Timothy Dalton stand 1987 für eine radikale Neuausrichtung alteingesessener, aber fast eingerosteter Winkelzüge. Sein James Bond ist hart und unnachgiebig, aber warm und beruhigend, einer, der den Überblick besitzt und den Sprücheklopfer ins Abseits stellt. Einer, der aus intellektueller Selbstsicherheit die Mission abschließt und nie das Temperament verliert. Entsprechend erweist sich „Der Hauch des Todes“ als bodenständiger Geheimdienstthriller, der die ihm inhärente Überlebenstechnik zum Wohle der Geschichte gestaltet. Kurz darauf werden Verräter zu Fischfutter gehäckselt oder am Gabelstapler aufgespießt. An Stränden, in Meditationszentren, Luxussuiten und Hochglanzkasinos tobt der Sturmlauf der Gewalt, der sich stets am Puls der Achtziger verhaftet sieht. „Lizenz zum Töten“ als finaler Nachschlag Richard Maibaums, Maurice Binders, John Glens und Timothy Daltons hantiert mit der Umarmung, Bond zu binden und doch loszulassen. Bond gewinnt und verliert, Bond ist der Alte und der Neue, der Coole und der Ruppige. Dieser Bond ist ein Rausch, der weit ausholt, um zuzuschlagen. Mit dem verwundbarsten Bond erobert „Lizenz zum Töten“ das Neuland, auf dem Daniel Craig Jahre später poltern wird. Das Versprechen immerhin hat überlebt: Bond stirbt nicht – er kehrt immer zurück.

Die Ära Brosnan (1995-2002)

Die erregende Hymne Tina Turners gebärt schließlich den modernen James Bond, ein Relikt seiner Zeit, des Kalten Krieges, nun im Hier und Jetzt. Zeitenwechsel; M ist eine Frau, der Aston Martin ein BMW – und: Pierce Brosnan, übernehmen Sie! Was mit den Wehen der Gegenwart beginnt, besinnt sich bald auf die Vergangenheit. „GoldenEye“ tappt auf kaum mehr leichten Füßen, drosselt den Charme und die Kampfeslust. Aus einer unverwechselbaren ist eine glattgebügelte, schulterzuckend zirkulierende Filmreihe geworden, die peinlich im Ton kippt, wenn der psychologisch durchgeleuchtete Bond im Sonnenuntergang über den Freund sinniert, der zum Feind geworden ist. Die Flugeinlage aus „Der Spion, der mich liebte“ und eine animalisch-zügellose May-Day-Kopie lassen den Schluss zu, dass die Ideen so neu gar nicht gewesen sind. Das Aufrüsten im Wettbewerb mit den griesgrämigen Russen scheint geschlichtet, der Kalte Krieg abgewendet. Die materiellen, antiquierten Waffen wechselt „Der Morgen stirbt nie“ jetzt gegen die verbalen, die zerstörerischsten: gegen die digitalen Wörter in einer Epoche des unsichtbar vernetzten Feindes. Da wirkt der geschniegelte Brosnan, Auto-Fernbedienung inklusive, überaus analog, ein Museumsstück, völlig überholt. Doch Brosnan ist zäh, findet nach dem schauspielerisch erstarrten Vorgängerwerk seine schöpferische Form. Und wird selbstverständlich nie erwachsen.

Erst im choreografierten Motorboot-Verfolgungseinerlei angedeutet, dann visuell chiffriert: ein Ölregen, aus dessen schwarzen Tropfen die Lust schlüpft. Der Tropfen symbolisiert die Libido, die Weiblichkeit neben hämmernden Ölbohrmaschinen mutiert zur bedrohlichen Verführbarkeit für jeden Helden. „Die Welt ist nicht genug“ handelt von dem Epizentrum Frau und ihrem Fleisch, vom Fühlen und der Taubheit, und wie dies alles mit der Welt zusammenhängt. Spätestens hier, mit Brosnans vorletzter Mission, beschleicht einen das Gefühl, dass der Befreiungsschlag James Bonds zwei Filme danach keine so schlechte Idee gewesen sein kann. Denn mehr noch als „GoldenEye“ umrandet Michael Apted einen Plot, der unter seiner Schwere zu leiden hat, die unter der thematischen Kreuz- und Querschieberei zu keiner Stringenz und Konzentration führt. Was hätte dagegen aus „Stirb an einem anderen Tag“ werden können, wenn er bis zum Ende das angeheiterte Spiel mit den Reminiszenzen durchgehalten hätte, jenes Spiel nämlich, das irgendwann funktioniert und irgendwann im Green-Screen-Trash absäuft? Der zwanzigste Jubiläums-Bond gestattet sich die Selbstverständlichkeiten, auf die Jahre davor wehmütig hinzuweisen. So weit, so gut – aber da Lee Tamahori das artifizielle Videospiel entschiedener gewichtet, gerät das Gleichgewicht der Dramaturgie zwischen traditionellen und neumodischen Elementen mit jeder weiteren Comic-Aktion außer Kontrolle.

Die Ära Craig (Seit 2006)

Unleserlich viel ist über „Casino Royale“ geschrieben worden, darüber, dass mit Einzug Daniel Craigs das Ungestüme und das Rustikale seit Sean Connery und Timothy Dalton ein Comeback feiere, darüber, dass dieses Comeback eine seit Jahrzehnten in Regelmäßigkeit sukzessive debilere Filmreihe entschlacke. Und „Casino Royale“ ist, aller Liebe zu Connery, Moore und Dalton zum Trotz, jener Bond-Film, der die glitzernde Oberfläche poliert, unter der sich aber auch ein inhaltsreiches Pensum an Kraft, Tiefenschärfe und Gerissenheit verbirgt. So narrativ ausgeklügelt, so pathetisch Bond an die Entmystifizierung herangeführt wird, so gewandt geschrieben ist sein Werdegang zur mystischen Doppelnull, der ihn auf schmerzhafte Weise an seine existenzielle Verletzlichkeit erinnert. Dann jedoch: keine Zeit, keine Zeit zu nichts, nur Zeit fürs Rudiment, für die Zuckungen, für das Posen. Jedes Gefühl erwürgt sich selbst, jede Emotion schnappt nach Luft: „Ein Quantum Trost“ schaut ständig auf die Omega-Armbanduhr, hat partout keine Zeit, prescht voran, neben sich und der Spur. Bond rennt, schlägt, schießt, klettert, springt, reflektiert. 100 Minuten lang, 100 Minuten kurz. 100 Minuten hochenergetische Aktion, die Hälfte ein abstoßendes Plagiat des „Bourne Ultimatums“, zerschnitten, kaputt zerkleinert. „Ein Quantum Trost“ setzt den innigsten Bond-Film mit dem ästhetisch quadratischsten, emotional klobigsten und verbeultesten fort.

Bond fliegt wieder in die Vergangenheit, obwohl er sich nicht gegen die Psychoanalyse wehren konnte. Nach fünfzig Jahren. Ziemlich genau die zweite Hälfte ist es endlich, „Skyfall“ bremst die inhaltliche Scheinbedeutsamkeit der ersten, etwas drucklosen und tot gequatschten ersten Hälfte ohne einen erschlagenden Moment. Wenn Javier Bardem allerdings irgendwann den Film an sich reißt, über seine fratzenhaften Gesichtslandschaften – mit einer Mixtur aus bisexueller Heiterkeit und zappeliger Bockigkeit –, dann überwiegt ein Subtext, der auf eine penibel ausgearbeitete Bildebene trifft. Und es ist auch die hypnotische Bildebene, die sich irgendwann vollständig in jene Einheiten aufspaltet, die Daniel Kleinman im blutigen Vorspann kontrastiert: Das innerfamiliäre Finale gerinnt zum unsichtbaren, zum versteckten Ringkampf der Silhouetten, der altmodischen und der hochmodernen Zeit, der Bond-Vergangenheit, der Bond-Zukunft und deren Bedeutung im Weltzusammenhang.

Meinungen

Teile uns deine Meinung zu „Durch die Zeit und Geschichte mit James Bond“ mit. Die Angabe eines Namens, einer korrekten E-Mail-Adresse sowie der Kommentartext sind verpflichtend. Alle Meinungen werden moderiert.