1 Jahr. 12 Monate. 365 Tage. 10 Filme. 10 Filme, die uns im Kopf und Herzen spürbar den vollendeten Geist des Films nahebrachten, ob wir nun lachen oder weinen mussten. Doch nicht nur jene zehn Produktionen ließen uns wieder glauben, Film könne die Welt bewegen – auch zahlreiche weitere Eindrücke blieben unvergessen. Daher widmen wir uns in dieser Rückschau des Jahres 2013 sowohl den stärksten Geschichten als auch den interessantesten, den schwierigsten, bewusst zähen, den Persönlichkeiten vor und hinter der Kamera und somit allem, was unseren Verstand zig Monate lang zu beschäftigen vermochte.

Die goldenen Zehn jedoch entstanden Hand in Hand: Es sind die mühevoll gesammelten Lieblinge unserer Autoren; manchmal Werke, die durchwegs Anklang fanden, manchmal persönliche Aussagen – aber immer unabhängig und frei in ihrer Wahl. Entgegen der darauf folgenden lobenden Erwähnungen, welche ebenso Festivalsichtungen berücksichtigen, zogen wir lediglich die in Deutschland offiziell zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 31. Dezember 2013 im Kino gestarteten oder Heimkino veröffentlichten Filme zurate. Ohne Frage: Es fiel uns schwer. Dennoch hielten wir uns an einem Zitat des französischen Philosophen Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues fest: „Wer große Dinge wagt, riskiert seinen Ruf.“ Wir hoffen aber auch: So schlimm sollte es kaum sein.

Die zehn beeindruckendsten Filme (in alphabetischer Reihenfolge)

Blau ist eine warme Farbe (Ausführliche Kritik)

Wäre dies der letzte Film auf Erden, bliebe Film noch immer die sanfte Waffe des Geistes hinein in unsere Gedanken und Herzen. Selbst die kontrovers rezipierten Szenen der Hingabe erforschen die Seite eines Porträts nicht im erotischen oder pornografischen Kontext, sondern folgen dem privaten Naturell einer Beziehung fern einer Ästhetisierung mittels scharfer Schnitte am Anfang und Ende.

Ich hab das Gefühl, ich täusche nur vor – ich täusche alles nur vor. Mir fehlt etwas.

Manchmal, manchmal in sehr langer Zeit verlieben wir uns wahrhaftig in Film. Denn Film in seiner höchsten Güte zeigt nicht nur das Leben, es verdichtet und bearbeitet es zu den Träumen, denen wir uns in lauen Nächten entgegenstrecken, nach denen wir uns sehnen und sie ein einziges Mal erleben möchten. „Blau ist eine warme Farbe“ lässt jenen Traum erstehen mit der Intensität eines sanften wie schmerzhaften Kusses – ein zarter Biss in unser Herz.

(Von Stefanie Schneider)

Die Jagd

Thomas Vinterbergs „Die Jagd“ ist ein weiteres europäisches Highlight dieses Jahres. Inhaltlich absolut aktuell, raffiniert, sowie konsequent geschrieben und inszeniert, bringt der dänische Film das Problem von Kinderaussagen bezüglich vermeintlich pädophiler Handlungen auf den Punkt.

Es ist etwas passiert, dass nicht passieren sollte. Beziehungsweise ist es höchstwahrscheinlich passiert.

Die fünfjährige Klara sieht in ihrem Kindergärtner Lucas (Mads Mikkelsen) eine wichtige Bezugsperson, die aufgrund von häufigen Konflikten in Klaras Familie oft als Vaterersatz fungiert. Sie hat ihn sogar so gern, dass sie ihn auf den Mund küsst, worauf er irritiert abweisend reagiert. Aus reiner mauer Laune erzählt sie der Kindergartenleiterin, dass sich Lucas exhibitionistisch gezeigt habe. Die bloße Existenz dieser erlogenen Behauptung ist für den Erzieher wie das Öffnen der Büchse der Pandora: All seine Fürsorglichkeit in der Arbeit und ebenso all sein Verdienst als Mensch wird durch diese mit einem Schlag zunichte gemacht. Vinterberg schöpft aus der schauspielerischen Genialität Mikkelsens und erschafft ein intelligentes Werk, das vor allem eines intendiert: Eine Lüge wird aus Zweifeln geglaubt und allein der Zweifel vermag sie zu enttarnen.

(Von Kilian Kleinbauer)

Django Unchained

Das nostalgische Django-Theme zu Beginn glorifiziert den Einstiegsmoment eines Liebhabers, der bereits mithilfe der gigantischen Schriftzüge seine Liebe zum Kino und dessen heroische Draufgänger unterstreicht. Tarantino erzählt nach seinem elegischen Schmachtfetzen „Jackie Brown“ zum zweiten Mal innbrünstig von der gefährlichen Dimension märchenhafter Liebe im afroamerikanischen Kino. Seine Adjutanten, diese überdimensionierten Namen Hollywoods, wirken wie Götter, die sich im Western zufällig verirrt haben. Und wir werden diesen Göttern folgen. Und notfalls mit ihnen quatschen.

Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt: Warum machen die keinen Aufstand und töten die Weißen?

Innerhalb der ruppig-rabiaten Bilderstürmerei des Westerns, vorbei an wabernden Blutsäften, donnerndem Rock und teutonischem Witz, feiert Tarantinos poppiger Heldenmythos dabei die wichtige und unwichtige Kulturcollage in einem ungestümen Universum. Wieder einmal zerfasert der unkontrollierte Schnitt die Filmstruktur in Novellen, Anekdoten und Abschweifungen. In süßem, unschuldigem, saurem, giftigem, hemmungslos karikierendem Schabernack gesellen sich Typen neben Loser, die deshalb gewinnen, weil sie zunächst alles verloren glaubten.

(Von Timo Kießling)

Frankenweenie (Ausführliche Kritik)

Tim-Burton-Skeptiker würden dies als ein „Comeback“ bezeichnen. Doch eigentlich ist es nur eine Steigerung seines sowieso einzigartigen Gesamtwerks. Mit seinem Steckenpferd, der Stop-Motion-Technik, offeriert der Amerikaner seinem Publikum ein liebevolles und detailverliebtes Stück Kino, wie man es von ihm gewohnt ist. Eindrucksvoll gelingt es ihm seine Außenseiter-Thematik mit einem Coming-of-Age-Bild und dem Flair eines Horrorfilms des frühen letzten Jahrhunderts zu kombinieren.

Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, verlässt er dich niemals wirklich. Er bleibt für immer in deinem Herzen.

Überraschend vielseitig demonstriert Burton sein Können, indem er die schmale Vorlage auf ein Unglaubliches erweitert, eine Fülle von Charakteren einfügt und sie zum Leben erweckt ohne den Eindruck zu machen, sich nur auf seine Protagonisten zu fixieren. Schon lange saß der Autor nicht mehr so glücklich im Kino, und genoss die wunderschönen Bilder des Tim Burton, die in den Klängen von Danny Elfman eine liebevolle und herzerwärmende Geschichte formen.

(Von Maximilian Kosing)

Inside Llewyn Davis (Ausführliche Kritik)

„Inside Llewyn Davis“ erzählt von der alltäglichen Langeweile und einem Aufschrei, wir mögen endlich verstehen. Das Leben verstehen? Niemals. Die Liebe? Möglicherweise. Die Musik jedoch? Immer. Joel und Ethan Coen wissen: Das Leben ist Antagonist genug, selbst für einen Film. Daher vermeiden sie Stereotype, sie werfen uns sogar einen Mann vor, der zunächst rechtmäßig vor die Hunde getrieben gehört.

Existieren? Ist es das, was all jene außerhalb des Showgeschäfts machen? Es ist nicht allzu übel: existieren.

Es mag ein Film sein, der leicht zu durchschauen scheint, den wir flüchtig mögen, aber schwerlich lieben können. Doch lassen wir ihn einmal in unser Herz ein, dann bleibt er dort, er verweilt und schmiegt seine Katzenpfoten an unsere Ohren. Die mächtigsten Geschichten waren schon immer jene, denen man ihre Größe nicht anmerkt. Sie beherrschen uns einfach, uns und unsere Gedanken, hinein in den Alltag. Am Ende sind wir ganz bei uns. Wir sind angekommen.

(Von Stefanie Schneider)

Laurence Anyways

Laurence möchte kein Mann mehr sein. Er beschließt, von nun an eine Frau zu sein. Was die Gesellschaft von dieser Entscheidung hält, ist ihm dabei eigentlich völlig egal. Wenn da nicht noch Fred wäre, die große Liebe seines Lebens …

Das ist ein Schock. Ist es eine Revolte?

Nein, das ist eine Revolution.

Der junge kanadische Regisseur Xavier Dolan bringt mit „Laurence Anyways“ seinen dritten Spielfilm in die Kinos und bleibt auch mit diesem seinen Lieblings-Sujets treu: Liebe und Sexualität. Die unkonventionelle Liebesgeschichte erinnert in seiner exzentrischen Camp-Ästhetik stark an die frühen Filme Almodóvars. Berauschende Bilder, eine rhythmische Dramaturgie, begleitet von einem großartigen Soundtrack. Dolan verbindet in „Laurence Anyways“ opulente Bilder mit Figuren, die bewegen. Spätestens als Laurence und Fred – von tiefstem Schnee umgeben – in der grellen Wintersonne die Straße entlangschlendern, während es vom Himmel bunte Kleidung schneit und im Hintergrund „A New Error“ von Moderat ertönt, erreicht die fantastische Komposition von Bildgewalt und Emotionalität ihren Höhepunkt. Ein Hingucker: fürs Auge und für die Seele!

(Von Julia Weigl)

Only Lovers Left Alive (Ausführliche Kritik)

„Only Lovers Left Alive“ ist ein vieldeutiger Film über Existenz und Zeit, über Aussterben und Erhaltung, zum Sich-darin-verlieren und Wiederauferstehen. Er ist eine zynisch-bissige, bildhafte Underground-Parodie, vollgepackt mit selbstironischen Pointen, und zugleich eine authentische Hommage an die Zweisamkeit. Gestalterisch ein anschwellendes Wechselspiel aus Stille, Verdruss und Betörung wie in einem langen Instrumentalmusikstück, das uns rastlose Konzepte der Sinnsuche entlocken kann, aber letztendlich bei aller Wehmut und Schwarzseherei auf die Liebe des Hier und Jetzt besinnen will.

Wie kannst du schon so lange leben, so lang, und es dennoch nicht begreifen?

Gleichwohl können die mystische bis dröhnende Musik, der dialogische Wortwitz und die ausdrucksstarken Figuren in einen kurzweiligen Bann versetzen, der insgesamt einen stimulierenden Nachhall hinterlässt. Der Film-Vampir ist wieder legitimiert, und wir ganz angebissen: Jarmusch in Höchstform! Alles schleicht, grübelt und flüstert: Kultfilm.

(Von Mato von Vogelstein)

The Master (Ausführliche Kritik)

„The Master“ ist eine Geschichte über Kontrolle, Leidenschaft, Unterdrückung, Selbstfindung – über einen hoffnungslos wissbegierigen Mann. Wie ein meisterhafter Bildhauer arbeitet Anderson im negativen Raum, erlaubt seinen Darstellern durch ihre Entscheidungen und Interaktionen ihr Selbst zu definieren und die vagen Klötze abzukratzen, um hinter das Verborgene zu blicken.

Ich bin Schriftsteller, Arzt, Kernphysiker, theoretischer Philosoph. Aber vor allem bin ich ein Mann.

Dabei gewährt er keinen leichten Zugang zu jenen Flächen; vielmehr höflich, aber entschieden steuert er durch die Feinheiten dieses Tanzes, begleitet seine Spieler und zwingt schließlich uns das Konstrukt unter der trügerischen Einfachheit der Oberfläche zu erkennen. Es ist eine komplex verwickelte, strukturierte Charakterstudie und zugleich eine akribische, wohl überlegte Fingerübung, die Technik des Filmemachens bis zum Außergewöhnlichen zu treiben.

(Von Stefanie Schneider)

Venus im Pelz (Ausführliche Kritik)

Roman Polanski hat mit „Venus im Pelz“ ein Ziel seiner Karriere erreicht: Seit seinem ersten Langspielfilm („Messer im Wasser“, 1962) nagt die Herausforderung an ihm, einen spannenden Film mit nur zwei Schauspielern zu kreieren. Für Polanski ist die Parodie wichtig, das zeigt sich den ganzen Film hindurch in seinen brillanten Einfällen. So ist „Venus im Pelz“ aber auch definitiv nicht frei von reflektierendem, ironischem Humor und Sarkasmus.

So sei denn mein Sklave und fühle, was es heißt, in die Hände eines Weibes gegeben zu sein.

Es sind die verschiedenen Perspektiven, die in der Summe das differenzierte Denken über das Werk vorantreiben und den Reiz ausmachen. Die französisch-polnische Koproduktion lebt von einer unausgesprochenen Verteilung und Wandlung von Macht. Jeder Mensch hat Geheimnisse, eine versteckte Sexualität. Ist Perversion alltäglicher als man denkt, oder ist nur die Definition von Perversionen so zweifelhaft wie latente Obsessionen eines jeden Menschen?

(Von Kilian Kleinbauer)

Zero Dark Thirty

Es ist eine sternklare Nacht in Pakistan. Die Stimmung angespannt. Soldaten stürmen ein Haus. Sie befinden sich auf der Suche nach Osama Bin Laden. Taschenlampen beleuchten jede Ecke des dunklen Gemäuers. Dann plötzlich Schüsse: Bin Laden ist tot. Amerika erleichtert.

Ich bin nicht dein Freund. Ich werde dir nicht helfen. Ich werde dich brechen.

Die Regisseurin Kathryn Bigelow verfilmt mit „Zero Dark Thirty“ die Jagd auf Bin Laden – nur zwei Jahre nach seiner Ermordung 2011. Wenn man nun einen klassischen CIA-Thriller erwarten würde, liegt man falsch. Denn Bigelow folgt nicht den üblichen Hollywood-Spielregeln. Der Film ist keine glorifizierende Mission von Militär und Geheimdienst. Vielmehr werden in „Zero Dark Thirty“ vor allem Schattenseiten in den Fokus gerückt: Folter, Gewalt, Ignoranz. Die junge CIA-Agentin Maya muss zunächst allein nach Bin Laden suchen. Die eingerostete Institution ignoriert ihre Spur. Ist es vielleicht die Angst? Die Angst vor Veränderung oder Versagen? Es entsteht ein kritischer Film, der vielmehr zeigt, als man aus Nachrichtenbildern zu kennen glaubt.

(Von Julia Weigl)

Lobende Erwähnungen

Irgendwo mag der Aufruhr vorprogrammiert sein. Dennoch soll an dieser Stelle ein Dank an die deutschen Regisseure und Regisseurinnen und ihre Werke gehen, an ihre Kraft und ihren Mut ungewöhnliche und gewöhnliche Geschichten mit Verve zu verpacken. Dabei führten uns besonders die Debütantinnen an die Grenzen des Sehens und Fühlens, namentlich Frauke Finsterwalders „Finsterworld“ und Katrin Gebbes „Tore tanzt“. Allein jedoch Edgar Reitz’ „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“ gebührt tiefster Respekt in 230 sonst so lang wirkenden Minuten im Kleinen das Große zu finden.

Schließlich nahmen uns die Visionen des Lebens im rein Dokumentarischen gleichwohl gefangen. Neben Joshua Oppenheimers gewichtigem Einblick in das Herz des Bösen mittels „The Act of Killing“ und Rithy Panhs „Das fehlende Bild“ sahen wir den Witz einer Mockumentary („Computer Chess“), die Geschichte eines Killerwals („Blackfish“), das experimentelle im Experiment („Leviathan“) und die Wiederkehr filmischer Konventionen („Room 237“).

Mit einem weinenden Auge bedenken wir des Weiteren jene Filme, die weder den Weg auf die Leinwand noch zumindest ins deutsche Heimkino schafften. Nicht nur Jeff Nichols’ „Mud“ blieb lediglich als Import hängen, auch Shane Carruths „Upstream Color“ kam über eine Vorführung bei der Berlinale kaum hinaus. Alexandre Moors’ „Blue Caprice“ blieb uns bislang gänzlich vorenthalten, das bizarre Albtraum-Märchen „Escape from Tomorrow“ konnte zumindest über VoD gesichtet werden. Ein kleiner Hoffnungsschimmer gebührt Sarah Polleys zutiefst persönlicher Geschichte über Geschichten an sich: „Stories We Tell“ nämlich konnte spät einen Starttermin für das kommende Jahr ergattern und beglückt uns somit ab 27. März.

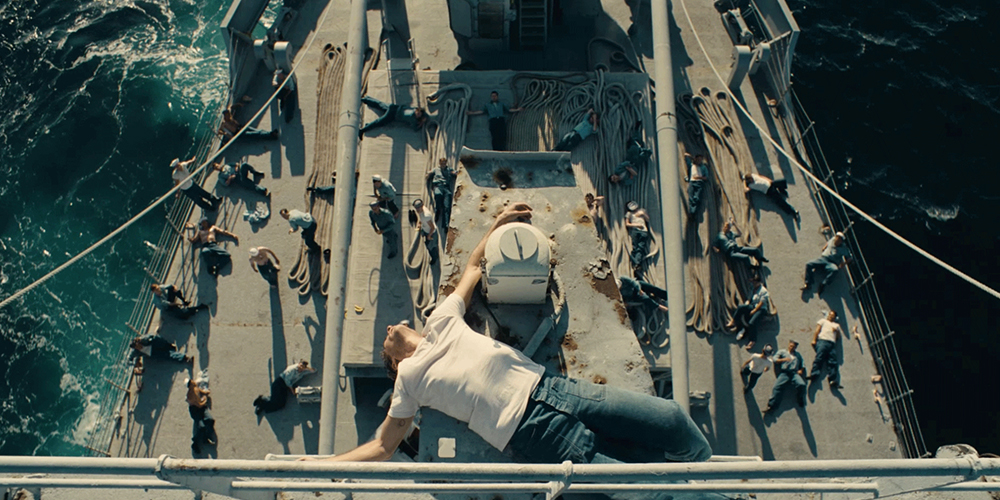

Zwei unterschiedliche und doch gewichtige Beiträge ließen dafür unsere Augen und Ohren tanzen: Alfonso Cuaróns „Gravity“ und Paolo Sorrentinos „La Grande Bellezza – Die große Schönheit“. Beide reduzieren sie bis ins Höchste ihre Narrationen und bauschen dafür ihre Bildgestaltung in betörender Schönheit und mittels technischer Spielereien auf.

Acteurs et actrices

Manchmal benötigt ein Film aber gar keine gewaltigen Ausflüchte, sondern Akteure, die selbst vermeintlich grundunsympathischen Charakteren Leben einhauchen können.

So zeigte Daniel Brühl als Formel-1-Haudegen Niki Lauda in Ron Howards „Rush“, welch Stärke eine Erzählung allein durch Wiener Schmäh gewinnt. Wie beschwingt Michelle Williams dafür im Dreivierteltakt das Alte ersetzt, mit dem Neuen spielt und doch am Anfang endet, ließ sich niemals schöner und zugleich tragischer in „Take This Waltz“ (ebenso von Sarah Polley) ausmachen. Über eine sicherlich irgendwann Grande Dame des französischen Kinos fällt es dann plötzlich schwer Worte zu verlieren: Marion Cotillard. Vermutlich ist für ihre beeindruckende Leistung in „Der Geschmack von Rost und Knochen“ allein das Wort Schauspielkunst erfunden worden. Fern des Dramatischen betörte uns auch Sam Rockwell in „Ganz weit hinten“, diesem kleinen, etwas banalen Rührstück über einen Heranwachsenden, der (wie sollte es anders sein) seinen Platz im Leben sucht und mithilfe des Wasserparkbesitzers Owen (Rockwell) schließlich findet. Es könnte ein Stereotyp sein, aber er spielt ihn wunderbar leichtfüßig mit Charme, Herz und gleichwohl ein wenig spröde.

Schwarz und Weiß

Nein, keineswegs untergraben wir an dieser (der vorletzten) Stelle unsere Perlen dieses Kinojahrgangs und warten mit den Enttäuschungen auf. Stattdessen schenken wir entsprechend des Untertitels den eigentlich buntesten Produktionen ein Denkmal – nämlich jenen, die auf den ersten Blick farblos erscheinen.

Ganz traditionell bis zum 1.33:1 Bildformat reproduzierte der junge spanische Regisseur Pablo Berger den klassischen Stummfilm der zwanziger Jahre in „Blancanieves“. Freilich bemerkte dies kaum einer, wie auch Fernando Truebas „Das Mädchen und der Künstler“ großzügig umgangen wurde. Ein wenig mehr Anerkennung verfolgte dann die wundervoll eigenartige Frances Halliday, Titelgeberin von Noah Baumbachs Liebeserklärung an den Unfall Leben in „Frances Ha“. Selbst William Shakespeare hätte jedoch wohl vermutet, dass die Neuinterpretation seiner romanesken Komödie „Viel Lärm um nichts“ („Much Ado About Nothing“) durch den irrsinnigen Sci-Fi-Geplagten Joss Whedon mehr Aufmerksamkeit erregen würde. Wohl dem, der die Augen, Ohren und Sinne offenhält!

Last but not least

Wir bedanken uns zuletzt bei einer Vielzahl von Menschen, bei einer Gruppe, die meist im Schatten und doch die wichtigste von allen bleibt: Euch! Ihr führt unsere Finger über die Tastaturen, unsere Stifte über die Moleskines. Danke! Und ein hinreißendes Kinojahr 2014! (P.S.: Wir haben mit 2013 noch lange nicht abgeschlossen, obwohl unser ganz besonderes Spezialmenü kurz vor Silvester fast gänzlich ohne Worte auskommt. Denn: Wir können auch anders!)

Meinungen

Teile uns deine Meinung zu „Das Filmjahr 2013 in Worten“ mit. Die Angabe eines Namens, einer korrekten E-Mail-Adresse sowie der Kommentartext sind verpflichtend. Alle Meinungen werden moderiert.